【根本改善】電話での無料相談・来院予約完全予約制

受付時間

8:00〜20:00

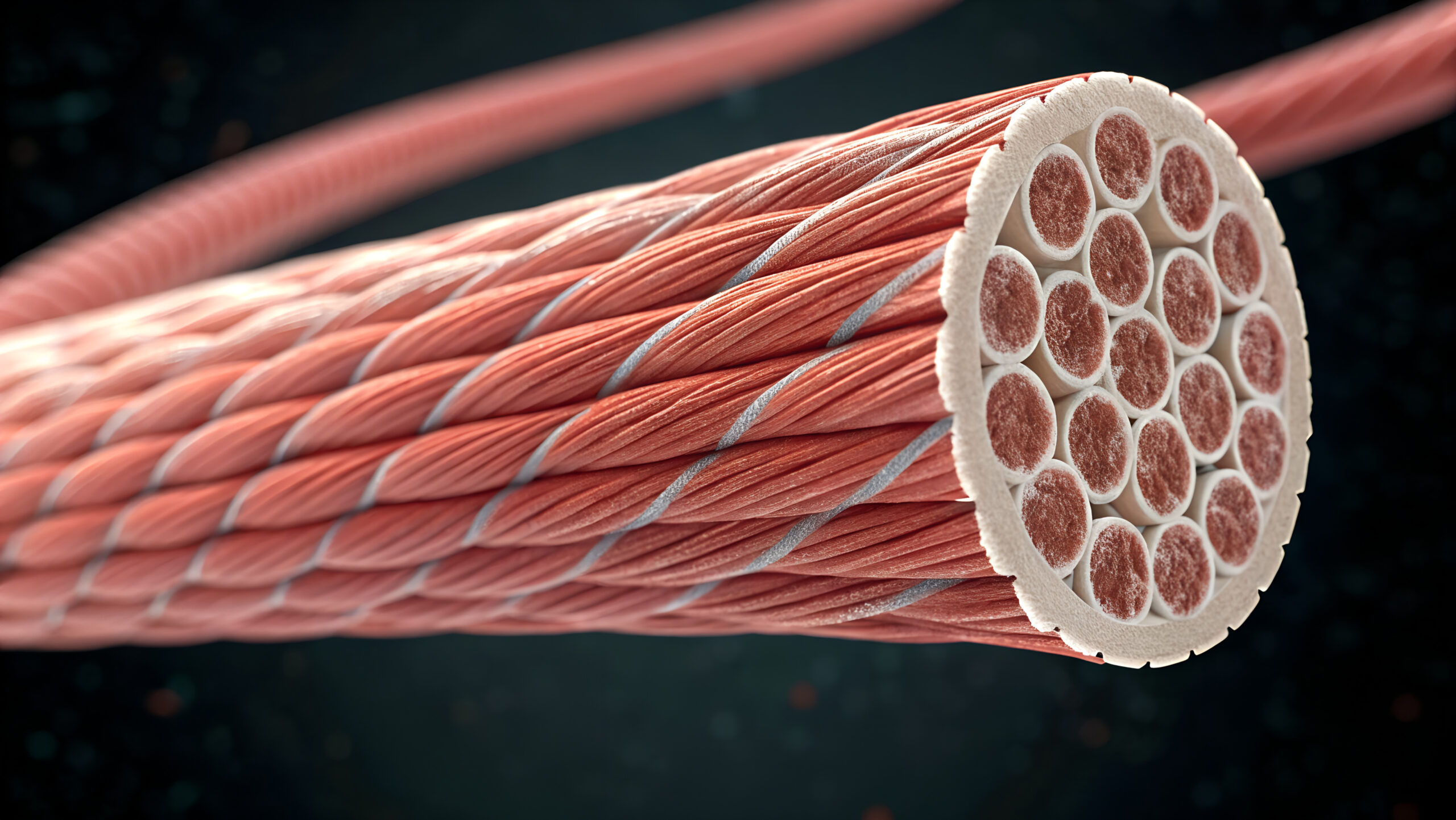

筋膜(ファッシア)という言葉、最近よく耳にしませんか?これは筋肉を包むだけでなく、全身をつなげる「立体的なクモの巣」のような結合組織のこと。実は私たちの姿勢や動き、痛みの原因に深く関わっている存在です。ここでは、筋膜の基本構造とその重要な働きについて解説します。

筋膜とは、筋肉・内臓・骨・血管・神経などあらゆる組織を包み込むように広がる、線維性の結合組織です。まるで全身を覆うボディースーツ、あるいは立体的なクモの巣のように、頭の先から足の先まで網の目状につながっています。

この「連続性」と「柔軟性」が特徴で、どこか一部がねじれたり癒着すると、その影響が遠く離れた場所にも波及するのです。つまり、局所的な痛みの原因が実は別の場所にある、というケースも少なくありません。

| 具体的な役割 | |

|---|---|

| ✔ 支持構造の提供 | 骨格や筋肉を正しい位置に保持し、姿勢を安定させます。 |

| ✔ 運動の伝達と補助 | 筋肉の力を効率よく伝えるサポートをします。 |

| ✔ 保護と情報伝達 | 神経や血管を保護し、身体の状態を脳にフィードバックします。 |

このように、筋膜はただの「筋肉を包む膜」ではなく、身体機能全体を支える極めて重要な組織なのです。

日常生活の中で、長時間の同じ姿勢、運動不足、ストレス、外傷などによって筋膜は簡単に硬くなったり、滑りが悪くなったりします。これが「癒着」や「滑走不全」と呼ばれる状態です。

筋膜が硬くなると、筋肉の可動域が狭くなり、コリ・痛み・姿勢の崩れなど様々な不調が現れます。例えば、肩こりの原因が実は足の筋膜の癒着にあるケースもあるのです。

特に現代人はスマホ首や猫背など、筋膜に悪影響を与える習慣が多く、無自覚のうちに「筋膜トラブル」を起こしている可能性が高いとされています。

「筋膜」とひと口に言っても、実は浅筋膜・深筋膜・腱膜など、複数の層に分かれています。その中でも特に重要とされるのが「深筋膜」。筋肉のすぐ外側を包んでいるこの層は、動き・姿勢・痛みに直結する存在です。ここでは深筋膜の位置や構造、働きについて詳しく見ていきましょう。

深筋膜は、筋肉のすぐ外側をぴったり包み込むように存在する層で、皮膚から1〜2cmほどの深さに位置します。構造的にはコラーゲンを主成分とし、やや硬く、筋肉に対して密着性が高いのが特徴です。まるでタイトに巻きつけたラップのように、筋肉の形状を保持し、動きの伝達をサポートしています。

この層が滑らかに機能していると、筋肉は本来の動きができるのですが、癒着や硬化が生じるとすべりが悪くなり、筋肉の柔軟性や伸縮性が低下してしまいます。

深筋膜の働きは、筋肉の形を保つことだけに留まりません。以下のような機能面にも強く関与しています

特に姿勢や動作のパターンが偏っている人は、深筋膜のどこかに強いストレスがかかり、部分的な癒着が起きやすくなります。その結果、「張ってる感じがする」「うまく動かない」「原因不明の痛みがある」といった不調につながります。

深筋膜は全身に連なる「筋膜ライン(アナトミートレイン)」の一部でもあります。つまり、ふくらはぎの深筋膜が硬くなると、その影響が背中や首、さらには頭部にまで及ぶ可能性があるということです。

このため、深筋膜をピンポイントで緩めると、局所だけでなく全身の動きや姿勢が改善されるケースが多く報告されています。整体院では、こうした深筋膜の癒着を見極め、的確にアプローチすることで「カラダ全体の軽さが戻った」「長年のコリがスッと消えた」といった実感が得られることも少なくありません。

「ストレッチしても取れないコリ」「理由がわからない痛み」「姿勢の崩れが気になる」…。それ、もしかしたら深筋膜の硬化が原因かもしれません。深筋膜の滑りが悪くなると、筋肉の動きや神経の働きにも影響を及ぼします。ここでは、深筋膜のトラブルで現れやすい代表的な症状を整理していきます。

深筋膜は、筋肉と密着しているため、柔軟性が低下したり、他の組織との滑走性が失われたりすると、まるで筋肉が引っ張られているような不快感が現れます。この状態が「癒着(ゆちゃく)」や「滑走不全(かっそうふぜん)」と呼ばれるものになります。

癒着が起きる原因としては、

などがあり、これらが積み重なることで深筋膜の柔軟性が損なわれ、症状が慢性化していきます。

以下のような症状がある方は、深筋膜の癒着が関係している可能性があります。

特に「片側だけの不調」は、筋膜の偏った癒着サインとして非常に多く見られます。左右差がある人は要注意です

深筋膜のトラブルを放置していると、以下のような慢性症状に発展することもあります。

このように深筋膜の不調は、単なる筋肉のコリにとどまらず、体全体のバランスに大きく影響します。

最近よく耳にする「筋膜リリース」。その中でも深筋膜へのアプローチは、慢性痛や動きの悪さ、姿勢の崩れに対して非常に効果的とされています。なぜ深筋膜を緩めることで体の不調が改善されるのか?その裏にある仕組みや理論をわかりやすく解説します。

深筋膜には多くの神経終末が分布しており、筋肉の状態や圧力、温度、痛みなどの感覚を脳に伝える役割も持っています。そのため、深筋膜の滑走性が低下すると、脳は「不快」「違和感」といった感覚として捉え、コリや痛みとして現れやすくなります。

また、筋膜は自律神経とも深く関わっており、癒着が進むと「交感神経優位」になりやすく、身体は常に緊張モードに。これが疲労感や不眠、冷えなどの原因にもつながるのです。

筋膜リリース、特に深筋膜へのアプローチが痛みや動きに効果を発揮する理由は次の3つです。

これらの効果は、局所だけでなく筋膜ライン(アナトミートレイン)を通じて全身に影響を及ぼします。

近年の研究により、筋膜は単なる組織の仕切りではなく、「独自の感覚器官」「運動制御の補助装置」としての機能を持っていることがわかってきました。

ドイツの筋膜研究者ロバート・シュライプ氏らの研究では、筋膜が力を伝達し、神経系と密接に関わっていることが明らかにされています。

そのため、筋膜リリースによって体の構造バランスが整い、神経系や筋肉の反応も正常化する――という科学的な裏付けが徐々に集まってきているのです。

深筋膜は、姿勢・動き・痛みに直結する重要な結合組織です。この層が癒着したり硬くなることで、コリや不調が慢性化しやすくなります。日頃からのケアや整体によるアプローチで深筋膜をゆるめることは、全身のバランス回復に直結します。体の軽さ、柔軟性、呼吸の深さを実感できるはずです。

延べ3,000名以上に施術

セラピスト・院長としてのスローガン:

「この出会いが、人生の宝になる」

【所有資格】

・理学療法士

・国際中医師

・薬膳アドバイザー

・社会福祉主事

・PHIピラティスインストラクター

・Ryuヒーリング代表

・(株)まごの手 理事

・佐野市 生き生き高齢課講師

| ご相談 | 無料 |

| 初回の料金 | 12,000円(税込) / 90分 |

| 2回目以降の料金 | 11,000円(税込) / 60分 |

| ご相談 | 無料 |

| 初回 | 12,000円(税込) 90分 |

| 2回目以降 | 11,000円(税込) 60分 |

佐野市には整体院が多く、どこを選ぶか悩む方も多いでしょう。

そこで私の施術を受けて少しも変化を感じられなかった場合、初回の施術費は全額返金いたします。

納得して「ここなら改善できる」と思えた時にだけ、お支払いください。

当院では、他の整体院と違い、バキバキ・ボキボキならすような整体ではなく、筋肉や筋膜、内臓に優しくアプローチして行きます。ほとんどの方がうとうとしてしまう程、気持ちのいい施術ですので、リラックスして受けていただけます。

はい、ご安心ください。

お身体に無理な力をかけることなく、心地よい刺激で行う整体です。

不安や緊張がある方も、施術前にしっかりとお話を伺いながら対応しますので、安心してお越しください。

初回はまずカウンセリングと検査を行い、今のお身体の状態や不調の原因を一緒に確認していきます。

そのうえで、施術内容をご説明し、ご納得いただいてから施術を始めます。

無理なく進めていきますので、ご不安がある方も安心してご来院ください。

あなたのその腰痛、

絶対に諦めないで下さい。

当院で多くの重傷者が『奇跡的な回復』

をとげています。

完全

予約制